・回路作り

さて、動作するはずのPICも完成したことだし、実際に動かしてみよう!

けれども、いきなり基盤に乗せるには、手間とコストがかかる。

もうちょっと手軽に動作確認をしたい。そう思うのが人情である。

そんな訳で、ブレッドボードを使って動作確認をしていきたいと思う。

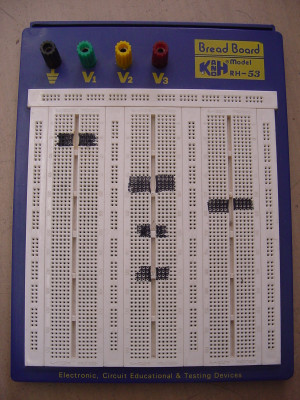

・ブレッドボード

秋月で購入するなら、このサイズだと2.000円程度

無○パーツだと、4.500円を超える・・・・

して、このブレッドボード(以下BB)はどのようにして使うのだろうか?

大きく分けると、2つのパーツに別れ、以下のような構造になっている。

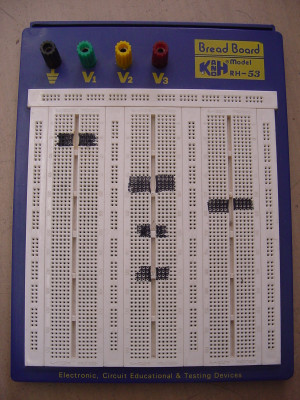

パーツその1

中央にくぼみがあるやつ

くぼみに対して垂直な5つの穴が物理的に繋がっている。

上下とは繋がっていない。

回路を組む場合は、この部分を使う。

パーツその2

細長いやつ(スペースの都合上90度回転)

![]()

今度は、縦一列が繋がっている。

赤いラインと青いラインがあり、主に電源・アースとして使用。

どっちを電源用として使用するかは個人の自由だが、

複数の人間が扱う環境では基本的に赤を電源用としたほうが得策である。

・必要な材料

さて、簡単なBBの使い方が分かったところで材料を集めようか、必要なのは以下の物である。

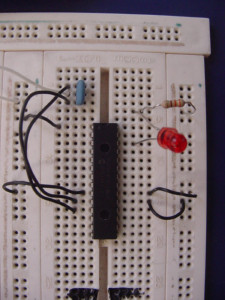

PIC

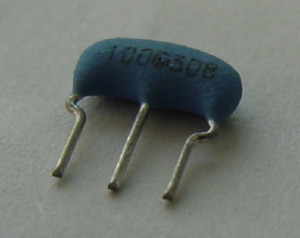

セラロック

発光ダイオード+抵抗

![]()

↑PIC16F873

↑セラロック(10MHz)

![]()

↑発光ダイオード

・何故ゆえに抵抗が必要か?

発光ダイオードを回路記号で表すと以下のように表示される。

(アノード)![]() (カソード)

(カソード)

でもって、実物ではリード線の長い方がアノード側、短い方がカソード側となっている。

そもそもダイオードとは電流を片方向のみ流す部品であり、電圧をかけた際アノード側からカソード側(順方向)へは流れるが、カソード側からアノード側(逆方向)へはよほど高い電圧をかけない限り流れない。(通常使う範囲では流れないと言っても良い)

PICの出力ピンからは通常5Vが出力されるので、ピンにアノード部を、アース側にカソード部を接続すれば良い。但しこのまま使用すると発光ダイオードの定格電流を超えてしまうので抵抗によって調整する必要がある。それではいったいどれ位の大きさの抵抗が必要なのだろうか?

まず、必要なデータとして発光ダイオードの各特性が必要である。今回必要なのは、「順方向電圧降下値」と「順方向許容電流」である。

通常、発光ダイオードは順方向の電圧降下はほぼ2V、許容電流は10〜20mAである。

それに、PICの出力5Vを考えれば抵抗値は算出できる。

(5-2)V / 10mA = 300Ω

300Ωの抵抗は無いので、330Ωを使うのが妥当であろう。

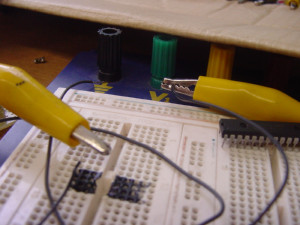

・配線開始

取り合えず、電源とアースを確保する。

写真のように導線とクリップを直接取り付けるのはお勧めしない。

何かの拍子に接触するかもしれないからだ。

よって面倒でも上の端子を使用しよう。

| PIC16F873 | ||||||

| MCLR/Vpp/THV | -| | 1 | ∪ | 28 | |- | RB7/PGD |

| RA0/AN0 | -| | 2 | 27 | |- | RB6/PGC | |

| RA1/AN1 | -| | 3 | 26 | |- | RB5 | |

| RA2/AN2/Vref- | -| | 4 | 25 | |- | RB4 | |

| RA3/AN3/Vref+ | -| | 5 | 24 | |- | RB3/PGM | |

| RA4/T0CKI | -| | 6 | 23 | |- | RB2 | |

| RA5/AN4/SS | -| | 7 | 22 | |- | RB1 | |

| Vss | -| | 8 | 21 | |- | RB0/INT | |

| OSC1/CLKIN | -| | 9 | 20 | |- | Vdd | |

| OSC2/CLKOUT | -| | 10 | 19 | |- | Vss | |

| RC0/T1OSO/T1CKI | -| | 11 | 18 | |- | RC7/RX/DT | |

| RC1/T1OSI/CCP2 | -| | 12 | 17 | |- | RC6/TX/CK | |

| RC2/CCP1 | -| | 13 | 16 | |- | RC5/SDO | |

| RC3/SCK/SCL | -| | 14 | 15 | |- | RC4/SDI/SDA | |

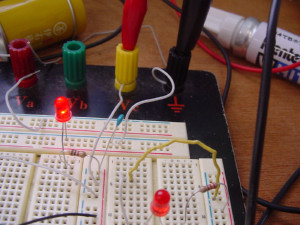

取り合えず、

1、20番ピン(Vpp、Vdd):電源(5V)と繋ぐ

8、19番ピン(Vss):アースへ繋ぐ

9、10番ピン(CLKIN、CLKOUT):セラロックの両端をそれぞれと繋ぐ。因みに、セラロックの真ん中の足はアースへと繋げる。

26番ピン(RB5)に発光ダイオードのアノード側を繋ぎ、カソード側に抵抗(330Ω)を繋ぎ、アースへと繋げる

取り合えずこれでOKである。

一応、抵抗の読み方

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 黒 | 茶 | 赤 | 橙 | 黄 | 緑 | 青 | 紫 | 灰 | 白 |

4色ver. 例:橙橙茶金

金などの特別な色を右側にして、左側から値を読む。

この場合、橙(3)橙(3)茶(1)となり、33×10^1=330Ωとなる

つまり、3個目の値は、10の何乗かを表すものであり、橙橙橙の場合は33×10^3=33kΩとなる。

5色の場合は、4個目の値が乗数となる。

こんな感じ

後は、実際に動かしてみよう。

問題なく発光ダイオードが光るはずである。

[戻る]